Эта статья — о красящем веществе. О группе см. Лакмус (группа).

Лакмус (от нидерл. lakmoes) — красящее вещество природного происхождения, один из первых и наиболее широко известных кислотно-основных индикаторов.

| Лакмус | |

|---|---|

|

|

| Общие | |

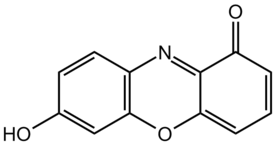

| Систематическое наименование |

7-гидроксифеноксазон (хромофорный компонент лакмуса) |

| Традиционные названия | Лакмус |

| Классификация | |

| Рег. номер CAS | 1393-92-6 |

| Рег. номер EINECS | 215-739-6 |

| ChEBI | 87028 |

| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |

Наименование стандартного химического препарата «лакмусовая бумага» стало нарицательным в русском языке, как в химии для всех типов индикаторных бумаг, так и в повседневной жизни при описании знаковых явлений и событий.

Содержание

- 1 Свойства

- 2 Состав

- 3 Применение

- 4 Происхождение

- 5 Получение

- 6 История

- 7 Мнемоническое правило

- 8 Примечания

Свойства

В чистом виде представляет собой тёмный порошок со слабым запахом аммиака.Хорошо растворяется в чистой воде, образуя растворы фиолетового цвета.В кислых средах (pH<4,5) лакмус приобретает красную окраску, в щелочных (pH>8,3) — синюю.

У лакмуса, по сравнению с остальными индикаторами, сравнительно небольшая погрешность в определении среды вещества.

Состав

| Лакмус | |

|---|---|

| (pH индикатор) | |

| Нижний предел | Верхний предел |

| pH 4.5 | pH 8.3 |

| red | blue |

Фактически природный лакмус представляет собой сложную смесь 10—15 различных субстанций. Основными компонентами лакмуса считаются[1]:

- азолитмин (англ. Azolitmin, сост. C9H10NO5) — может быть выделен из лакмуса экстракцией и использоваться как самостоятельный кислотно-щелочной индикатор;

- эритролитмин (англ. Erythrolitmin или Orcein Erythrolein, сост. С13H22O6);

Также экстракционным разделением из лакмуса могут быть выделены:

- спанолитмин (англ. Spaniolitmin);

- лейкоорцеин (англ. Leucoorcein);

- лейказолитмин (англ. Leucazolitmin).

Применение

Применяется как индикатор для определения реакции среды. На практике используется несколько препаративных форм лакмуса: водный раствор лакмуса, полоски и клочки ленты фильтровальной бумаги, пропитанные лакмусом — т. н. лакмусовая бумага, «лакмусовое молоко» (нем. Lackmusmilch).

Происхождение

Roccella fuciformis

Roccella fuciformis Parmelia sulcata

Parmelia sulcata Parmelia sulcata, Линдсей, Англия

Parmelia sulcata, Линдсей, Англия

Добывается из растительного сырья, в частности из некоторых лишайников:Roccella tinctoria ((о-ва Кабо-Верде, Канарские о-ва, Мадейра, Азорские о-ва, западное побережье Южной Америки), Roccella fuciformis (Ангола и Мадагаскар), Roccella pygmaea (Алжир), Roccella phycopsis, Lecanora tartarea (Норвегия, Швеция), Variolaria dealbata (Пиренеи и Аверн), Ochrolechia parella (северо-запад Атлантического побережья Европы), Parmotrema tinctorum (Канарские острова), из различных видов рода Parmelia, Dendrographa leucophoea (США, Калифорния). Основными производителями лакмуса являются Мозамбик (из Roccella montagnei) и США (из Dendrographa leucophoea).

Получение

В течение длительного времени производство лакмуса было монополизировано и подробности методов его выделения были неизвестны.

Изначально для получения лакмуса применялся следующий способ:

- растительное сырьё измельчают до порошкообразного состояния;

- порошок до 3-х недель вымачивают в содово-аммиачном растворе (сода или поташ + NH4OH) при постоянном перемешивании. Вместо раствора аммиака обычно использовалась моча (как источник ионов (CO3)2- и NH4)+);

- после того, как в результате вымачивания (экстрагирования) и ферментации цвет смеси меняется с красного на голубой, осадок отделяют;

- после отделения осадка полученный голубой экстракт высушивается и размалывается. В результате образуется порошок смеси лакмусового и орцеинового пигментов;

- после спиртовой экстракции порошка карминово-красный раствор красящих веществ удаляется и остается тёмно-синий лакмус;

- прессовка осадка с гипсом или мелом позволяет получить легко крошащиеся блоки готового сухого лакмуса.

Современный способ получения орцеинового пигмента и лакмуса запатентованный двумя английскими химиками (G. Gordon и Cuthbert Gordon) в 1758г заключался в следующем:

- растительное сырьё измельчают до порошкообразного состояния;

- порошок смешивают с водным раствором-суспензией извести-поташа и карбоната аммония и оставляют для ферментации на воздухе;

- примерно через 3 недели ферментации цвет смеси изменяется с фиолетового или коричневого на насыщенный синий;

- смесь разделяется на сите, выделенный раствор содержит до 90% орцеина и до 8% веществ лакмуса в пересчете на сухой остаток.

- далее раствор может использоваться для прессовки блоков из мела или гипса, либо выпариваться для последующей спиртовой экстракции орцеина.

История

Впервые лакмус был применён в качестве химического реагента и индикатора других веществ около 1300г. испанским врачом и алхимиком Арнальдусом де Виланова (Arnaldus de Villanova)[2].

С XVI-ого века, когда информация о способе получения лакмуса распространилась, голубой лакмус из лишайников Leuconora tartarea и Rocella tinctoria в промышленных количествах начал производиться в Голландии на экспорт под названиями «Bergmoos» и «Klippmoos». В 1704 году этот индикатор получил своё нынешнее название — лакмус. Название[3] Lakmoes, ставшее прародителем современого названия препарата (англ. Litmus, нем. Lackmus, рус. Лакмус) было образовано от индогерманских корней «leg» (капать) и «mus» (каша) и отражало способ получения лакмуса — экстракцию по каплям из измельчённых в кашу лишайников.

В 1640 году ботаники описали красящее вещество, которое они получали из душистого растения с тёмно-лиловыми цветками — гелиотропа. Химики вскоре стали использовать этот краситель в качестве индикатора (в растворах кислот он становился красным, а в щелочах синим). Изначально лакмус использовали в основном для исследования минеральных вод, но с 1670-х годов им в полной мере заинтересовались химики. Французский химик Пьер Поме писал:

«Как только вношу незначительно малое количество кислоты, он становится красным, поэтому если кто хочет узнать, содержится ли в чем-нибудь кислота, его можно использовать»

. В связи с тем, что во Франции в широкое употребление у химиков сначала вошёл лакмус выделенный из гелиотропа, во французском языке прижилось иное название лакмуса: tournesol, что означает «поворачивающийся за солнцем», а на греческом то же самое означает слово «гелиотроп». Позднее весь лакмус стали получать более дешёвым способом — из некоторых видов лишайников.

Мнемоническое правило

Для того, чтобы запомнить цвет лакмуса в различных средах, существует стихотворение:

Индикатор лакмус — красный

Кислоту укажет ясно.

Индикатор лакмус — синий,

Щёлочь здесь — не будь разиней,

Когда ж нейтральная среда,

Он фиолетовый всегда.

Но есть также небольшое словосочетание, которое тоже частично раскрывает индикаторные свойства лакмуса: лак краскис (слышится как «лак раскис»). Данное словосочетание означает, что «ЛАКмус КРАСный в КИСлоте».

Примечания

- ↑ E.T. Wolf: Vollständige Übersicht der Elementar-analytischen Untersuchungen organischer Substanzen, S.450-453, veröffentlicht 1846, Verlag E. Anton

- ↑ Wissenschaft-Online-Lexika: Eintrag zu Lackmus im Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen

- ↑ по материалам немецкого раздела Википедии.

| Это статья-заготовка по химии. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |